Vente: 600 / Evening Sale 05 décembre 2025 à Munich  Lot 125001035

Lot 125001035

Lot 125001035

Lot 125001035

125001035

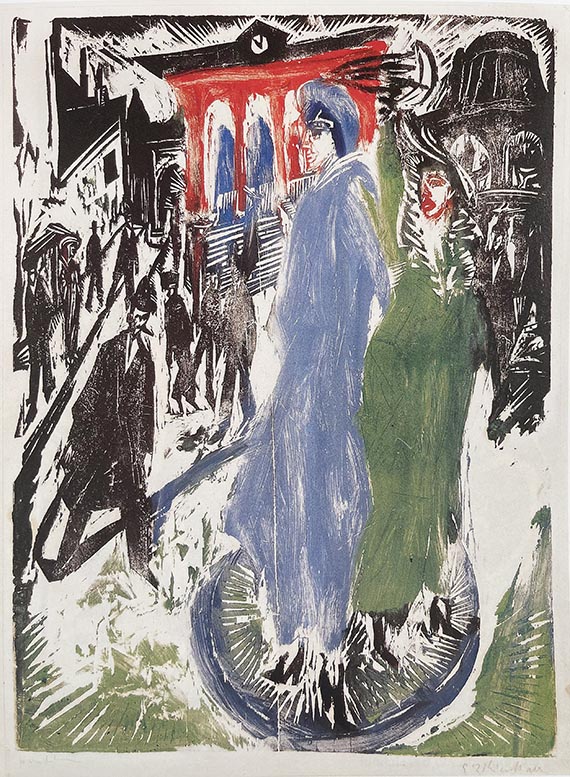

Ernst Ludwig Kirchner

Frauen am Potsdamer Platz, 1914.

Woodcut

Estimation: € 500,000 / $ 585,000

Les informations sur la commission d´achat, les taxes et le droit de suite sont disponibles quatre semaines avant la vente.

Frauen am Potsdamer Platz. 1914.

Holzschnitt, farbiger Druck von einem Stock, monotypieartig eingefärbt in Schwarz, Blau, Grün und Rot.

Rechts unten in Bleistift signiert, links unten eigenhändig bezeichnet "Handdruck". Unikat. Einziger bekannter Farbabzug. Auf Blotting-Papier (mit Prägestempel "Bonanza"). 52,2 x 38,3 cm (20,5 x 15 in).

• Druckgrafische Rarität von musealem Rang: einzig bekannter Farbabzug des berühmten Holzschnitts aus Kirchners "Straßenszenen"-Zyklus (1913-1915).

• Im selben Jahr entsteht das ikonische Gemälde "Potsdamer Platz" (Neue Nationalgalerie, Berlin).

• Kirchners "Straßendirnen" sind Sinnbild des pulsierenden Berlins mit all seinen Verlockungen und Abgründen kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

• Verzerrte Perspektiven und rhythmisierte Formen steigern die expressionistische Spannung bis zur traumartigen Verfremdung.

• Bisher wurde nur ein Exemplar in Schwarz-Weiß auf dem internationalen Auktionsmarkt angeboten (Quelle: artprice.com).

• Schwarz-Weiß-Abzüge sind Teil bedeutender musealer Sammlungen wie des Kupferstichkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin, des Museums Folkwang, Essen, und des Städel Museums, Frankfurt a. Main.

• Seit über 30 Jahren Teil einer bedeutenden Berliner Privatsammlung.

Wir danken Herrn Prof. Dr. Günther Gercken für die freundliche Auskunft.

PROVENIENZ: Privatsammlung Berlin (1992 erworben, Galerie Kornfeld, Bern).

AUSSTELLUNG: Ernst Ludwig Kirchner, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Kunsthalle Düsseldorf, 9.9.-30.10.1960, Kat.-Nr. 15 (m. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Ernst Ludwig Kirchner, A Retrospective Exhibition, Seattle Art Museum, 23.11.1968-5.1.1969; Pasadena Art Museum, 16.1.-23.2.1969; Museum of Fine Arts, Boston, 20.3.-27.4.1969, Kat.-Nr. 121 (m. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Ernst Ludwig Kirchner und die Künstler der "Brücke": Aquarelle, Zeichnungen und Graphik, Albertinum Dresden, 30.11.1968-19.1.1969, Kat.-Nr. 96 (m. Abb.).

Ernst Ludwig Kirchner. Kirchner in Königstein, Aquarelle, Zeichnungen, Druckgrafik, Fotografien, Galerie der Jahrhunderthalle Hoechst, Frankfurt a. Main, 21.11.1999-2.1.2000, Kat.-Nr. 36 (m. Abb. S. 80, anderes Exemplar, SW-Abzug).

LITERATUR: Günther Gercken, Ernst Ludwig Kirchner. Kritisches Werkverzeichnis der Druckgraphik, Bd. 3 (1912-1916), Bern 2015, WVZ-Nr. 646 III.2 (von III.2, m. Abb. S. 121, andere Exemplare, SW-Abzüge).

Annemarie u. Wolf-Dieter Dube, E. L. Kirchner. Das graphische Werk, München 1967, WVZ-Nr. H 239 b IV.

Gustav Schiefler, Die Graphik Ernst Ludwig Kirchners, Bd. 1 (bis 1916), Berlin-Charlottenburg 1926, WVZ-Nr. 221.

- -

Annemarie Dube-Heynig, E. L. Kirchner. Graphik, München 1961, S. 23 (m. ganzs. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Eberhard W. Kornfeld, Ernst Ludwig Kirchner. Nachzeichnung seines Lebens, Katalog der Sammlung von Werken von Ernst Ludwig Kirchner im Kirchner-Haus Davos, Bern 1979, Nr. 115 (m. Abb. S. 55, anderes Exemplar, SW-Abzug).

Galerie Kornfeld, Bern, 209. Auktion, Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, Teil I, 26.6.1992, Los 49 (m. Abb.).

Magdalena M. Moeller, Ernst Ludwig Kirchner, Die Straßenszenen: 1913-1915, München 1993, Nr. 80a (m. Abb. S. 143).

Gerd Presler, Ernst Ludwig Kirchner. Seine Frauen, seine Modelle, seine Bilder, München/New York 1998, S. 75 (m. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Magdalena M. Moeller, Roland Scotti, Ernst Ludwig Kirchner. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik, Eine Ausstellung zum 60. Todestag, München 1998, S. 51 (m. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Christine E. Stauffer, Festschrift für Eberhard W. Kornfeld zum 80. Geburtstag, Bern 2003, S. 516.

Ernst Ludwig Kirchner: Farbige Druckgraphik, Ausst.-Kat. Brücke-Museum Berlin, 3.9.-23.11.2008; Paula Modersohn-Becker Museum, Bremen, 7.12.2008-15.2.2009, S. 13 (m. Abb.).

"Mit den Berliner 'Straßenszenen' hat Kirchner seine bedeutendste Werkgruppe geschaffen. [..] Sie sind das Produkt der modernen Großstadt. [..] Schnelligkeit des Erfassens, Simultaneität der Bewegungen und Eindrücke, höchste Anspannung und Empfindung, ein stakkatohafter Zeichen- bzw. Malstil sind die Kennzeichen dieser Arbeiten, die Kirchner in allen Techniken schuf und die einen Höhepunkt in seinem Werk darstellen."

Magdalena M. Moeller, zit. nach: Ernst Ludwig Kirchner. Die Straßenszenen 1913-1915, München 1993, S. 24

Holzschnitt, farbiger Druck von einem Stock, monotypieartig eingefärbt in Schwarz, Blau, Grün und Rot.

Rechts unten in Bleistift signiert, links unten eigenhändig bezeichnet "Handdruck". Unikat. Einziger bekannter Farbabzug. Auf Blotting-Papier (mit Prägestempel "Bonanza"). 52,2 x 38,3 cm (20,5 x 15 in).

• Druckgrafische Rarität von musealem Rang: einzig bekannter Farbabzug des berühmten Holzschnitts aus Kirchners "Straßenszenen"-Zyklus (1913-1915).

• Im selben Jahr entsteht das ikonische Gemälde "Potsdamer Platz" (Neue Nationalgalerie, Berlin).

• Kirchners "Straßendirnen" sind Sinnbild des pulsierenden Berlins mit all seinen Verlockungen und Abgründen kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

• Verzerrte Perspektiven und rhythmisierte Formen steigern die expressionistische Spannung bis zur traumartigen Verfremdung.

• Bisher wurde nur ein Exemplar in Schwarz-Weiß auf dem internationalen Auktionsmarkt angeboten (Quelle: artprice.com).

• Schwarz-Weiß-Abzüge sind Teil bedeutender musealer Sammlungen wie des Kupferstichkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin, des Museums Folkwang, Essen, und des Städel Museums, Frankfurt a. Main.

• Seit über 30 Jahren Teil einer bedeutenden Berliner Privatsammlung.

Wir danken Herrn Prof. Dr. Günther Gercken für die freundliche Auskunft.

PROVENIENZ: Privatsammlung Berlin (1992 erworben, Galerie Kornfeld, Bern).

AUSSTELLUNG: Ernst Ludwig Kirchner, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Kunsthalle Düsseldorf, 9.9.-30.10.1960, Kat.-Nr. 15 (m. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Ernst Ludwig Kirchner, A Retrospective Exhibition, Seattle Art Museum, 23.11.1968-5.1.1969; Pasadena Art Museum, 16.1.-23.2.1969; Museum of Fine Arts, Boston, 20.3.-27.4.1969, Kat.-Nr. 121 (m. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Ernst Ludwig Kirchner und die Künstler der "Brücke": Aquarelle, Zeichnungen und Graphik, Albertinum Dresden, 30.11.1968-19.1.1969, Kat.-Nr. 96 (m. Abb.).

Ernst Ludwig Kirchner. Kirchner in Königstein, Aquarelle, Zeichnungen, Druckgrafik, Fotografien, Galerie der Jahrhunderthalle Hoechst, Frankfurt a. Main, 21.11.1999-2.1.2000, Kat.-Nr. 36 (m. Abb. S. 80, anderes Exemplar, SW-Abzug).

LITERATUR: Günther Gercken, Ernst Ludwig Kirchner. Kritisches Werkverzeichnis der Druckgraphik, Bd. 3 (1912-1916), Bern 2015, WVZ-Nr. 646 III.2 (von III.2, m. Abb. S. 121, andere Exemplare, SW-Abzüge).

Annemarie u. Wolf-Dieter Dube, E. L. Kirchner. Das graphische Werk, München 1967, WVZ-Nr. H 239 b IV.

Gustav Schiefler, Die Graphik Ernst Ludwig Kirchners, Bd. 1 (bis 1916), Berlin-Charlottenburg 1926, WVZ-Nr. 221.

- -

Annemarie Dube-Heynig, E. L. Kirchner. Graphik, München 1961, S. 23 (m. ganzs. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Eberhard W. Kornfeld, Ernst Ludwig Kirchner. Nachzeichnung seines Lebens, Katalog der Sammlung von Werken von Ernst Ludwig Kirchner im Kirchner-Haus Davos, Bern 1979, Nr. 115 (m. Abb. S. 55, anderes Exemplar, SW-Abzug).

Galerie Kornfeld, Bern, 209. Auktion, Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, Teil I, 26.6.1992, Los 49 (m. Abb.).

Magdalena M. Moeller, Ernst Ludwig Kirchner, Die Straßenszenen: 1913-1915, München 1993, Nr. 80a (m. Abb. S. 143).

Gerd Presler, Ernst Ludwig Kirchner. Seine Frauen, seine Modelle, seine Bilder, München/New York 1998, S. 75 (m. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Magdalena M. Moeller, Roland Scotti, Ernst Ludwig Kirchner. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik, Eine Ausstellung zum 60. Todestag, München 1998, S. 51 (m. Abb., anderes Exemplar, SW-Abzug).

Christine E. Stauffer, Festschrift für Eberhard W. Kornfeld zum 80. Geburtstag, Bern 2003, S. 516.

Ernst Ludwig Kirchner: Farbige Druckgraphik, Ausst.-Kat. Brücke-Museum Berlin, 3.9.-23.11.2008; Paula Modersohn-Becker Museum, Bremen, 7.12.2008-15.2.2009, S. 13 (m. Abb.).

"Mit den Berliner 'Straßenszenen' hat Kirchner seine bedeutendste Werkgruppe geschaffen. [..] Sie sind das Produkt der modernen Großstadt. [..] Schnelligkeit des Erfassens, Simultaneität der Bewegungen und Eindrücke, höchste Anspannung und Empfindung, ein stakkatohafter Zeichen- bzw. Malstil sind die Kennzeichen dieser Arbeiten, die Kirchner in allen Techniken schuf und die einen Höhepunkt in seinem Werk darstellen."

Magdalena M. Moeller, zit. nach: Ernst Ludwig Kirchner. Die Straßenszenen 1913-1915, München 1993, S. 24

Berlin, 1914. Die Stadt vibriert in einem Zustand fiebriger Erregung. Züge rollen in den Potsdamer Bahnhof ein und aus. Über den Caféterrassen flackern elektrische Lichter. Die Nachtluft ist erfüllt vom Klang von Kutschen, Stimmengewirr und Cabaret-Musik. Inmitten dieser urbanen Choreografie stehen zwei Frauen unbewegt. Ihre Präsenz gleicht jener von Schauspielerinnen auf einer Bühne, die zwischen öffentlichem Spektakel und innerer Isolation verharren.

Ernst Ludwig Kirchners eindrucksvoller Holzschnitt "Frauen am Potsdamer Platz" (1914) zählt zu den expressivsten und psychologisch aufgeladensten Werken innerhalb seines "Straßenszenen"-Zyklus. Dieser bedeutende Werkkomplex umfasst Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken, in denen Kirchner das urbane Leben am Vorabend des Ersten Weltkriegs reflektiert. Die Arbeiten entstehen zwischen 1913 und 1915 und dokumentieren eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Moderne, wie sie in dieser Form innerhalb des deutschen Expressionismus singulär ist.

Kirchner in Berlin: Entstehung der "Straßenszenen"

Nach seinem Umzug von Dresden nach Berlin im Herbst 1911 reagiert Kirchner unmittelbar auf die Dynamik und Dichte der Großstadt. Das beschleunigte Leben, die sozialen Kontraste und die optische Überreizung der Metropole bieten ihn neue künstlerische Impulse. Er beginnt, Szenen des städtischen Alltags zu malen, in denen das Berlin der Vorkriegszeit mit all seinen Ambivalenzen sichtbar wird. Nur gelegentlich unterbricht er seine Arbeit durch Rückzüge auf die Insel Fehmarn, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Erna Schilling.

1913 setzt mit den ersten Straßenszenen eine Phase gesteigerter Produktivität ein. Kirchner begegnet der Großstadt nicht als neutraler Beobachter, sondern als sensibler Chronist eines sozialen Gefüges im Wandel. Er wählt bewusst Motive wie Cafés, Boulevards, Verkehrsknotenpunkte und vor allem Prostituierte, die er nicht als Karikatur, sondern als symptomatische Figuren einer entfremdeten Gesellschaft begreift.

Berlin erscheint in dieser Zeit als Raum tiefgreifender Widersprüche. Technologischer Fortschritt und urbaner Glanz kollidieren mit Elend, sozialer Vereinzelung und innerer Leere. Kirchners Werk wird zur ästhetischen Spiegelung dieser Kontraste. Noch im Jahr 1914, wenige Monate nach Vollendung seines monumentalen Ölgemäldes "Potsdamer Platz", das heute in der Nationalgalerie Berlin zu sehen ist, beginnt der Erste Weltkrieg. Der Ausbruch des Krieges markiert eine tektonische Zäsur, in der sich auch die künstlerischen Utopien der Avantgarde zerschlagen.

Die "Kokotten – Ambivalenz und psychologische Projektion

Kirchner richtet seine Aufmerksamkeit zunehmend auf die sogenannte Kokotte – eine Figur, die sich im Zwischenraum von Verfügbarkeit, Selbstinszenierung und Marginalisierung bewegt. In den Porträts dieser Frauen verschränken sich soziologische Beobachtung und persönliche Projektion. Die Kokotten werden zu Stellvertreterinnen eines gesellschaftlichen Ungleichsgewichts, aber auch zum Spiegelbild eigener psychischer Zerrissenheit. In einem Brief an Gustav Schiefler formuliert Kirchner 1915: "...Wie die Kokotten, die ich malte, ist man jetzt selbst. Hingewischt, beim nächsten Male weg..." (Ernst Ludwig Kirchner, zit. nach: Wolfgang Henze, Ernst Ludwig Kirchner, Gustav Schiefler, Briefwechsel 1910-1935/38, S. 83).

In "Frauen am Potsdamer Platz" verschmilzt diese Thematik mit einer hochgradig reduzierten und doch expressiv aufgeladenen Bildsprache. Die Komposition verdichtet sich zu kantigen Formen, scharf gesetzten Diagonalen und einem dynamisch verknappten Bildraum. Nur die beiden zentralen Figuren sowie die schematische Andeutung des Bahnhofsgebäudes erscheinen in kräftigem Blau, Grün und Rot koloriert. Die übrige Szenerie bleibt in einem grafisch strengen Schwarz-Weiß gehalten. Die Frauen, frontal stehen und im Profil abgewandt, sind als souveräne Protagonistinnen ins Bild gesetzt. Eine trägt einen federgeschmückten Hut, beide wirken stolz, aber unnahbar. Ihre Position auf einer Verkehrsinsel isoliert sie räumlich von Getriebe der Stadt und verleiht ihnen zugleich eine Art ikonische Präsenz. Sie scheinen sich der Beobachtung bewusst und zugleich entrückt. Der Kontrast zwischen Farbe und Monochromie, zwischen Fläche und Linie entfaltet eine vielschichtige Symbolik. Sichtbares und Unsichtbares, Verführung und Gefahr, Selbstinszenierung und gesellschaftliche Projektion stehen einander gegenüber. Kirchners Frauenbild changiert zwischen Empathie und Distanz, zwischen ästhetischer Faszination und psychologischer Abgründigkeit.

Zwischen zwei Medien: Malerei und Druckgrafik

Der Holzschnitt "Frauen am Potsdamer Platz" steht in direktem Dialog mit dem gleichnamigen Gemälde von 1914. Beide Werke zeigen zwei weibliche Figuren auf einer Verkehrsinsel, gerahmt von Elementen des Potsdamer Platzes, darunter das Café Piccadilly und das ikonische Bahnhofsgebäude.

Die Technik des Holzschnitts bedingt eine spiegelbildliche Umkehrung der Komposition. Im Unterschied zum Gemälde, bei dem die Frauen nach rechts blicken, wenden sie sich im Druck nach links. Diese Verschiebung verleiht der grafischen Fassung eine autonome kompositorische Struktur. Während das Gemälde mit Panoramaformat und intensiver Farbigkeit operiert, lebt der Holzschnitt von der haptischen Präsenz der Schnittführung und der Kontrastwirkung der Flächen.

Drucktechnische Besonderheit

Kirchner misst dem Holzschnitt innerhalb seines Gesamtwerks besondere Bedeutung bei. In seinen Äußerungen bezeichnet er ihn als "die graphischste der graphischen Techniken" (Ernst Ludwig Kirchner, zit. nach: Magdalena M. Moeller (Hrsg.), ausloten, Texte zur Kunst des 20. Jahrhunderts, S. 37). Für farbige Drucke verwendet er entweder einen einzigen Stock, den er manuell koloriert, oder mehrere Druckstöcke, die separat eingefärbt und in wechselnder Reihenfolge aufgetragen werden. So entsteht bei jedem Abzug eine eigene chromatische Komposition. Auch in "Frauen am Potsdamer Platz" lassen sich diese experimentellen Verfahren nachvollziehen. Der vorliegende Druck, der einzige bekannte farbige Abzug von insgesamt zwölf Exemplaren der Platte, vereint technische Raffinesse mit emotionaler Intensität. Kirchner erreicht hier eine bildnerische Verdichtung, die innerhalb der Straßenszenen als Kulminationspunkt gelten kann.

Mit unnachgiebiger Direktheit und formaler Strenge blickt Kirchners visionärer Holzschnitt auf das Berlin einer Epoche, die zwischen Faszination und Zerfall oszilliert. Das Werk formuliert nicht nur eine persönliche Reaktion auf die Moderne, sondern avanciert zu einem Schlüsselbild expressionistischer Bildsprache im Spannungsfeld von Urbanität, Identität und psychischer Fragilität. [KA]

Ernst Ludwig Kirchners eindrucksvoller Holzschnitt "Frauen am Potsdamer Platz" (1914) zählt zu den expressivsten und psychologisch aufgeladensten Werken innerhalb seines "Straßenszenen"-Zyklus. Dieser bedeutende Werkkomplex umfasst Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken, in denen Kirchner das urbane Leben am Vorabend des Ersten Weltkriegs reflektiert. Die Arbeiten entstehen zwischen 1913 und 1915 und dokumentieren eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Moderne, wie sie in dieser Form innerhalb des deutschen Expressionismus singulär ist.

Kirchner in Berlin: Entstehung der "Straßenszenen"

Nach seinem Umzug von Dresden nach Berlin im Herbst 1911 reagiert Kirchner unmittelbar auf die Dynamik und Dichte der Großstadt. Das beschleunigte Leben, die sozialen Kontraste und die optische Überreizung der Metropole bieten ihn neue künstlerische Impulse. Er beginnt, Szenen des städtischen Alltags zu malen, in denen das Berlin der Vorkriegszeit mit all seinen Ambivalenzen sichtbar wird. Nur gelegentlich unterbricht er seine Arbeit durch Rückzüge auf die Insel Fehmarn, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Erna Schilling.

1913 setzt mit den ersten Straßenszenen eine Phase gesteigerter Produktivität ein. Kirchner begegnet der Großstadt nicht als neutraler Beobachter, sondern als sensibler Chronist eines sozialen Gefüges im Wandel. Er wählt bewusst Motive wie Cafés, Boulevards, Verkehrsknotenpunkte und vor allem Prostituierte, die er nicht als Karikatur, sondern als symptomatische Figuren einer entfremdeten Gesellschaft begreift.

Berlin erscheint in dieser Zeit als Raum tiefgreifender Widersprüche. Technologischer Fortschritt und urbaner Glanz kollidieren mit Elend, sozialer Vereinzelung und innerer Leere. Kirchners Werk wird zur ästhetischen Spiegelung dieser Kontraste. Noch im Jahr 1914, wenige Monate nach Vollendung seines monumentalen Ölgemäldes "Potsdamer Platz", das heute in der Nationalgalerie Berlin zu sehen ist, beginnt der Erste Weltkrieg. Der Ausbruch des Krieges markiert eine tektonische Zäsur, in der sich auch die künstlerischen Utopien der Avantgarde zerschlagen.

Die "Kokotten – Ambivalenz und psychologische Projektion

Kirchner richtet seine Aufmerksamkeit zunehmend auf die sogenannte Kokotte – eine Figur, die sich im Zwischenraum von Verfügbarkeit, Selbstinszenierung und Marginalisierung bewegt. In den Porträts dieser Frauen verschränken sich soziologische Beobachtung und persönliche Projektion. Die Kokotten werden zu Stellvertreterinnen eines gesellschaftlichen Ungleichsgewichts, aber auch zum Spiegelbild eigener psychischer Zerrissenheit. In einem Brief an Gustav Schiefler formuliert Kirchner 1915: "...Wie die Kokotten, die ich malte, ist man jetzt selbst. Hingewischt, beim nächsten Male weg..." (Ernst Ludwig Kirchner, zit. nach: Wolfgang Henze, Ernst Ludwig Kirchner, Gustav Schiefler, Briefwechsel 1910-1935/38, S. 83).

In "Frauen am Potsdamer Platz" verschmilzt diese Thematik mit einer hochgradig reduzierten und doch expressiv aufgeladenen Bildsprache. Die Komposition verdichtet sich zu kantigen Formen, scharf gesetzten Diagonalen und einem dynamisch verknappten Bildraum. Nur die beiden zentralen Figuren sowie die schematische Andeutung des Bahnhofsgebäudes erscheinen in kräftigem Blau, Grün und Rot koloriert. Die übrige Szenerie bleibt in einem grafisch strengen Schwarz-Weiß gehalten. Die Frauen, frontal stehen und im Profil abgewandt, sind als souveräne Protagonistinnen ins Bild gesetzt. Eine trägt einen federgeschmückten Hut, beide wirken stolz, aber unnahbar. Ihre Position auf einer Verkehrsinsel isoliert sie räumlich von Getriebe der Stadt und verleiht ihnen zugleich eine Art ikonische Präsenz. Sie scheinen sich der Beobachtung bewusst und zugleich entrückt. Der Kontrast zwischen Farbe und Monochromie, zwischen Fläche und Linie entfaltet eine vielschichtige Symbolik. Sichtbares und Unsichtbares, Verführung und Gefahr, Selbstinszenierung und gesellschaftliche Projektion stehen einander gegenüber. Kirchners Frauenbild changiert zwischen Empathie und Distanz, zwischen ästhetischer Faszination und psychologischer Abgründigkeit.

Zwischen zwei Medien: Malerei und Druckgrafik

Der Holzschnitt "Frauen am Potsdamer Platz" steht in direktem Dialog mit dem gleichnamigen Gemälde von 1914. Beide Werke zeigen zwei weibliche Figuren auf einer Verkehrsinsel, gerahmt von Elementen des Potsdamer Platzes, darunter das Café Piccadilly und das ikonische Bahnhofsgebäude.

Die Technik des Holzschnitts bedingt eine spiegelbildliche Umkehrung der Komposition. Im Unterschied zum Gemälde, bei dem die Frauen nach rechts blicken, wenden sie sich im Druck nach links. Diese Verschiebung verleiht der grafischen Fassung eine autonome kompositorische Struktur. Während das Gemälde mit Panoramaformat und intensiver Farbigkeit operiert, lebt der Holzschnitt von der haptischen Präsenz der Schnittführung und der Kontrastwirkung der Flächen.

Drucktechnische Besonderheit

Kirchner misst dem Holzschnitt innerhalb seines Gesamtwerks besondere Bedeutung bei. In seinen Äußerungen bezeichnet er ihn als "die graphischste der graphischen Techniken" (Ernst Ludwig Kirchner, zit. nach: Magdalena M. Moeller (Hrsg.), ausloten, Texte zur Kunst des 20. Jahrhunderts, S. 37). Für farbige Drucke verwendet er entweder einen einzigen Stock, den er manuell koloriert, oder mehrere Druckstöcke, die separat eingefärbt und in wechselnder Reihenfolge aufgetragen werden. So entsteht bei jedem Abzug eine eigene chromatische Komposition. Auch in "Frauen am Potsdamer Platz" lassen sich diese experimentellen Verfahren nachvollziehen. Der vorliegende Druck, der einzige bekannte farbige Abzug von insgesamt zwölf Exemplaren der Platte, vereint technische Raffinesse mit emotionaler Intensität. Kirchner erreicht hier eine bildnerische Verdichtung, die innerhalb der Straßenszenen als Kulminationspunkt gelten kann.

Mit unnachgiebiger Direktheit und formaler Strenge blickt Kirchners visionärer Holzschnitt auf das Berlin einer Epoche, die zwischen Faszination und Zerfall oszilliert. Das Werk formuliert nicht nur eine persönliche Reaktion auf die Moderne, sondern avanciert zu einem Schlüsselbild expressionistischer Bildsprache im Spannungsfeld von Urbanität, Identität und psychischer Fragilität. [KA]

125001035

Ernst Ludwig Kirchner

Frauen am Potsdamer Platz, 1914.

Woodcut

Estimation: € 500,000 / $ 585,000

Les informations sur la commission d´achat, les taxes et le droit de suite sont disponibles quatre semaines avant la vente.